急急急!九旬婆婆血管内“卡入”3种器械取不出 最长1米……

深夜

一辆飞驰的救护车

抵达重医附一院

年过九旬的张婆婆奄奄一息

掀开被单

所有医护人员都心头一震

只见

张婆婆大腿根部血管内

插着介入血管鞘

血管外露出一截介入导管

她是从一台未完成的手术中

直接被抬上救护车

紧急转院而来

3种器械卡入血管里

紧急转到重医附一院

张婆婆住在重庆周边一个县城。2个月前,她因摔伤导致股骨颈骨折,重庆周边一家医院就诊,准备行右侧髋关节置换术。

术前超声检查发现,张婆婆下肢深静脉有血栓,为避免血栓脱落到肺动脉,引起可能威胁生命的肺动脉栓塞,当地医院为张婆婆在下腔静脉安置了一个“血栓拦截网”——下腔静脉滤器。

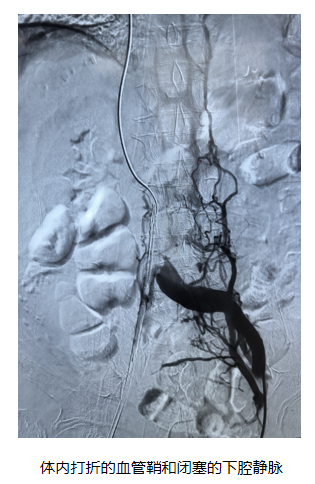

2个月后,张婆婆骨折基本康复,准备取出“血栓拦截网”时,遇到了意想不到的情况——由于张婆婆血管扭曲,“血栓拦截网”留置时间相对较长,与静脉粘连严重,长约1米的回收导管、回收“血栓拦截网”抓捕器,以及直径约2.5厘米的“血栓拦截网”,3种医疗器械一起“卡”在了下腔静脉,进退不得。

如果这3种医疗器械不尽快取出,张婆婆面临重重危险:

·下腔静脉堵塞:可能引发双下肢深静脉血栓形成、严重水肿、肢体坏死、器官淤血等后遗症。

·继发血栓形成:一旦血栓脱落,或导致肺动脉栓塞、死亡。

·滤器相关并发症:长期留置可能导致滤器异位、下腔静脉穿孔等。

取出器械迫在眉睫,当地医院与重医附一院血管外科联系后,张婆婆连夜紧急转院。

医生极限操作

就像“玻璃房里拆炸弹”

在接到张婆婆转院消息后,重医附一院血管外科主任医师李凤贺紧急上报医院。当救护车在高速路上飞驰时,重医附一院血管外科、联合急诊医学科、输血团队、重症医学团队等,快速研讨制定3套微创手术方案,并预备覆膜支架、足量血液等"救命武器"。

救护车抵达后,张婆婆被快速送入介入治疗室。她的儿孙们心急如焚,恳求医生一定要救救老人。

“这就像是在玻璃房里拆高危炸弹。”李凤贺主任医师打比喻说,人体下腔静脉直接与心脏相连,血管壁非常薄且脆弱,就像是玻璃,医生的操作空间极小,稍有不慎戳破血管,就会引发急性大出血,加之九旬高龄的张婆婆很难承受大出血带来的巨大身体变化,她很有可能在几分钟内休克、死亡。

同样棘手的是,张婆婆的“血栓拦截网”与血管粘连严重,操作中一旦血栓脱落,同样危及生命。

手术室内,血管外科住院总医师宋伟、主治医师蒋初犁、医师张伟化身"拆弹专家"。他们按照既定方案,小心翼翼地开展“极限操作——

第1步:"松绑"抓捕器与滤器,解除 “第一重卡死”;

第2步:以“捻转 + 匀速回撤”的手法,缓慢拔出已经弯折的血管鞘,防止器械断裂;

第3步:分离滤器与血管壁,这是“拆弹”中最危险的一步,只见医生用回收导管在血管内缓慢旋转,一点点切割粘连。

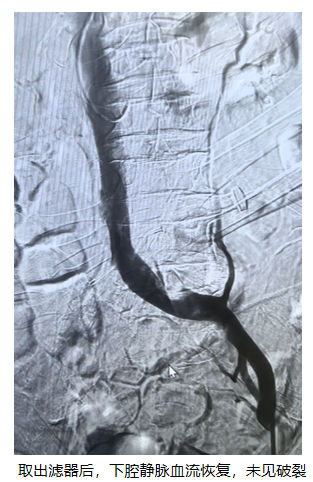

一番考验耐心、细致与技术手法的操作后,手术团队成功完整取出连同“血栓拦截网”在内所有器械。

家属含泪赠锦旗

医生提醒:遇类似情况这样办

“拆弹”结果皆大欢喜。术后造影显示,张婆婆血流恢复通畅,血管完好无损。

当取出的3种医疗器械呈现在大家眼前时,张婆婆的家属们喜极而泣。

术后第2天,老人就恢复健康,能下床活动了,随后办理出院手续。

出院时,患者家属为血管外科医护人员送上锦旗,“YYDS,救人一命”道出无限感激。

李凤贺主任医师提醒,置入下腔静脉滤器,是预防下肢深静脉血栓引起的肺栓塞的较好治疗方案,待恢复良好后,一般需及时取出。当遭遇类似张婆婆的困难时,最好及时请求专科医生帮忙。

类似张婆婆的病例,不止一个。

今年春节后,76岁的张大爷在外院行右侧椎动脉支架植入术过程中,球扩支架所附球囊发生破裂,滞留于支架内,无法取出。

张大爷紧急转到重医附一院后,血管外科赵渝主任医师、李凤贺主任医师为其进行了全麻下腔内手术,成功完整取出球囊及相关导管。

术后造影显示,张大爷右侧锁骨下动脉、椎动脉血流通畅,原置入支架无移位、无形变。患者和家属都对重医附一院专家非常感激。

重医附一院血管外科始建于1972年,2013年成为国家卫生健康委首批认定、重庆市唯一的外周血管介入培训基地。

该科室在袁家岗院区、金山院区设立病区,共有开放床位84张,形成了(大)动脉疾病、静脉疾病、腹壁(疝)疾病、血液透析通路四大亚专业组,诊疗水平居于国内前列。

袁家岗院区建有血管疾病、疝与腹壁疾病为主的综合病房;金山院区设有国内首个以透析通路建立及维护为主的亚专科。该科室每年服务患者量6000人以上,为行业培养了大量人才。

目前,该科室已在国内率先形成下肢深静脉血栓ERAS快速康复诊疗体系,可在相对短时间内彻底治疗血栓,也将滤器留置时间缩短到1周甚至几天,从而避免长期留置引起的各种风险。